想象一下,走进一栋安全的建筑,当你的手在它附近盘旋时,门就会打开。没有钥匙卡,没有密码,没有指纹。相反,系统通过你的手掌扭曲周围的Wi-Fi信号的方式来识别你。这就是巴西航空技术学院(ITA)研究人员的一项新研究背后的想法。

将Wi-Fi信号转换为身份数据

该研究探讨了Wi-Fi频道状态信息(CSI)如何捕捉使每个人的手独特的微小物理差异。CSI是显示无线信号在空气中移动时的行为方式的数据,从物体和人身上弹跳。这些变化可以被记录和分析,以找到与特定人相关的可重复模式。

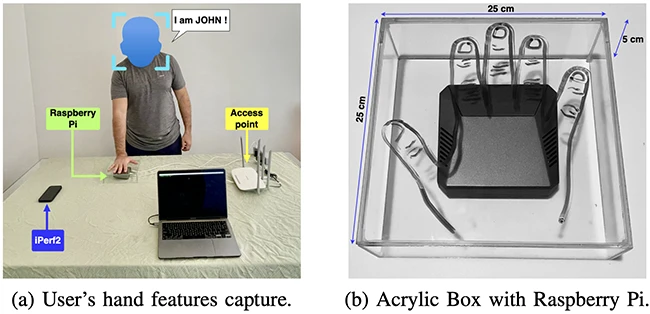

在这项研究中,该团队专注于手掌的形状和结构。他们查看了手的大小、手指的长度以及手指的距离。当手靠近发射器和接收器时,这些细节会稍微改变Wi-Fi信号。研究人员使用放置在定制亚克力盒子里的树莓派计算机构建了一个小型测试设置。该设备的天线功率降低到1 dBm,以限制外部干扰并捕捉微小的信号差异。

在发送和接收 Wi-Fi 信号时,每个参与者都将一只手放在盒子上。系统记录了生成的CSI数据,并使用机器学习算法来决定是谁的手。

实验是如何运作的

研究人员用20名志愿者测试了他们的想法,一半是男性,一半是女性。每个人都把右手放在一个装有树莓派设备的小亚克力盒子上。盒子发送和接收Wi-Fi信号,而系统则观察人的手如何影响他们。

每只手都被扫描了几下,持續了几秒钟。这为团队创造了数千个数据点进行研究。信号显示了力量和时机的变化,这两者都有助于揭示每个人手的独特形状和大小。

收集数据后,研究人员使用机器学习来教系统如何分辨一个人的手掌和另一个人的手掌。在找到最有效的算法之前,他们尝试了几种常见的算法。

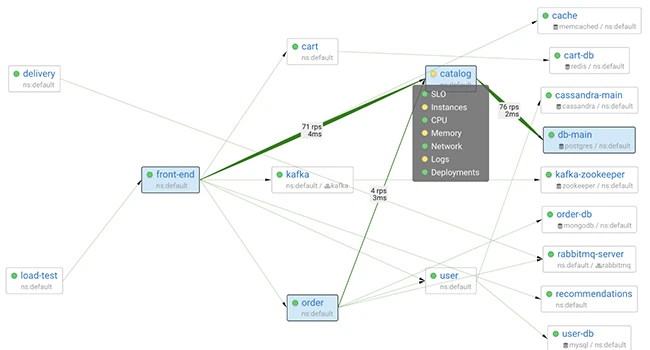

实验(来源:研究论文)

为什么一致性可能是一个更大的挑战

虽然该研究在受控环境中达到了很高的准确性,但在现实世界环境中保持该性能可能更复杂。安全技术联盟执行董事Christina Hulka告诉Help Net Security,CSI数据对可能破坏信号的微小环境变化很敏感。

“CSI特征与墙壁、地板、玻璃和金属的多路径反射密切相关。厚混凝土和金属物体会干扰信号强度和阻断信号,”她解释道。“像移动滚动手推车或添加隐私屏幕这样的简单事情可以改变频道,足以将模型移出其’甜蜜点’。人体也是优秀的射频吸收器和反射器。在拥挤的区域移动的人可能会阻挡信号或造成错误的拒绝。”

她补充说,许多环境已经包含重叠的无线活动,这可能会使稳定的身份验证变得困难。Hulka说:“我们也生活在一个’RF-business’是一个真正的挑战的世界里。”“手机蓝牙连接、Wi-Fi网络、Zigbee流量和大多数连接的设备都可以将人工制品引入CSI流,这将影响其稳定性和分类器信心。目前,这个问题真的没有万无一失的变通办法。”

她指出,问题延伸到硬件的差异。她说:“即使是商品收音机或电缆应变的微小差异,也可以以模型解释为身份漂移的方式转移相位或振幅。”“说得足够了,这里有很多需要考虑的事情。”

建立一个非接触式访问系统

这项研究的目标是创造一种非接触式、易于使用且低成本的访问控制方法。为此目的使用Wi-Fi意味着大多数建筑中已经发现的相同基础设施可以用于身份验证。研究中使用的树莓派设置的成本远远低于传统的生物识别硬件,并且需要很少的功率来运行。

为了保持数据的一致性,用户移除了珠宝、手表和其他可能扭曲信号的物品。亚克力盒子还有助于最大限度地减少干扰,并在手和接收器之间保持3厘米的稳定距离。每次捕获都包括在记录开始前短暂的延迟,以确保稳定的读数。

实验仅使用右手数据进行分析,尽管完整的数据集包括双手。研究人员计划将未来的测试扩展到更大的群体、更长的时间段和不同的物理条件。

在真正的压力下进行测试

Hulka警告说,在信任这种Wi-Fi身份验证之前,它需要在更严格、更透明的条件下进行测试。

她说:“如果不通过正式的生物识别认证或验证程序进行验证,’近完美’的结果在实验室之外意义不大。”“您应该在跨日和跨站点条件下报告ISO/IEC 19795-1指标,而不是单一的受控设置。所以,测试不同的房间、户外环境和硬件。”

她还强调需要进行基于标准的评估。Hulka解释说:“要求一个独立实验室进行符合ISO/IEC 30107-3的演示攻击检测评估,其中包括对PAD组件的有针对性的检查和完整的端到端系统试验。”“实验室应该使用现实的仪器,并将关键错误率与核心准确性数字一起发布。将此与标准绩效指标相结合,以便从业人员可以从一个角度判断可用性和弹性。”

这对CISO意味着什么

作者认为,在传统传感器难以维护或可能引起隐私问题的环境中,基于Wi-Fi的生物识别技术具有潜力。由于该系统使用现有的无线硬件,它可以适应已经依赖Wi-Fi网络的物联网环境或物理访问系统。

对于安全领导者来说,这种研究暗示了混合了物理和网络信号的不同身份管理层。它可能不会很快取代指纹或徽章,但它展示了使用已有的无线系统进行身份验证如何发展。

消息来源:helpnetsecurity, 翻译整理:安全114;

转摘注明出处 :www.anquan114.com

暂无评论内容